Interview

クライアントとの共創活動:東京海上ホールディングス様

東京海上ホールディングスの人的資本経営

– Human Capital Report発行の舞台裏 –

人的資本の情報開示義務化から2年目を迎え、最低限の情報開示にとどめる企業も多いといわれる中、東京海上ホールディングスは、人的資本開示元年である2023年から2年連続で人的資本レポートを発行しています。2023年時点ではTOPIX100の中で唯一、人的資本レポートを発表していた同社は、どのような経緯で人的資本レポートを発行することが決まり、プロジェクトを推進していったのでしょうか。同社のプロジェクト担当者であった加藤氏、岡田氏、本プロジェクトの支援にあたったHRガバナンス・リーダーズ(以下、HRGL)の岡村、橋本と共にこの取組みを振り返り、今後について展望しました。

東京海上ホールディングス株式会社

人事部 企画グループ マネージャー 加藤 敏洋 氏

人事部 企画グループ マネージャー 岡田 絢美 氏

HRガバナンス・リーダーズ株式会社

シニアマネージャー 岡村 佑太

シニアコンサルタント 橋本 謙太郎

(写真左から)

※法人名、役職、インタビューの内容などは掲載当時のものです

生みの苦しみと、育てる苦しみ

―「グループ一体経営」を推進している東京海上グループにとって、人的資本経営はどのような位置づけであったか、お伺いさせてください。

加藤:

当社のグループ一体経営における主体は常に「人」です。当社グループは様々な企業の集合体であり、海外企業の買収も行ってきました。在庫や設備を持たない保険事業は「言葉や約款だけが武器」の「Peopleʼs Business」と呼ばれ、1879年の創業からいつの時代も「世のため人のために挑戦する人材」が会社を支えていました。我々はグループとして一体になる主体は「人」であると考え、人の力を最大化に尽力してきました。その当社にとって、世の中が人的資本経営に向かう波は、自社の強みを活かせる絶好の機会だと捉え、2022年夏頃から議論を始め、2023年3月までに人的資本レポートの原案を纏め、6月末の開示に向けてスピード感を持って進めて行きました。

東京海上ホールディングス 加藤 敏洋氏

―御社は、TOPIX100企業の中で先陣を切って、2023年から人的資本レポートを発行されますが、初号発行における苦労はどのようなものがございましたか。

加藤:

当社は多くの人事施策がある一方、そのストーリーはあまり整理されておらず、部門全体でバランスはとるものの、担当部署ごとに人事施策を実践していく状態でした。人的資本レポート初号発行にあたり、HRGLと共に、それら施策を整理していくことからスタートし、経営戦略と人事戦略を連動させたストーリーの検討を行いました。その後、それらストーリーに紐づけて各人事施策を配置し、人的資本レポートの原案を作成していきました。6月にある人的資本の法定開示に合わせた発行を予定していたため、非常にタイトなスケジュールとなり、2名の社内体制だけでは、到底間に合わなかったと思います。橋本:

HRGLでは上場企業を中心に延べ約300社と個別対話を続けて参りましたが、東京海上ホールディングス様だけではなく、多くの大企業において、自社の経営戦略と各人事施策の連動が明確化されていないのが現状です。その為、各施策が企業価値に向上に結び付いているというストーリーやロジックを立てることが難しく、弊社としましても多くの企業からお問い合わせを受けております。東京海上ホールディングス様とのプロジェクトで発行した人的資本レポートは、従業員だけでなく投資家にとっても有益な情報となり、人事という側面から経営戦略を語ることで納得感が増し、経営戦略実現イメージの具体性が高まったのではないか、と考えます。余談ですが、施策整理を一緒に行わせていただいた当時ご担当の皆様から、「これもぜひ載せてはどうか、こんな良い施策もある。」とのアイデアを多くいただきましたので、自社の施策の意義や価値を改めて感じていただく機会になったのではないかと感じております。我々も皆様と一緒に、楽しく前向きに施策整理に取り組ませていただいたのを思い出します。

岡村:

確かにそうでしたね。一つ一つの施策に目を向けてみると、それぞれの施策内容のレベルが非常に高かったと思います。それらの施策を、人的資本レポートのストーリーの中で整理して語ることで、更に価値ある施策のご紹介になったと考えます。

(左から)

東京海上ホールディングス 加藤 敏洋氏、岡田 絢美氏

HRガバナンス・リーダーズ 岡村 佑太、橋本 謙太郎

―人的資本レポート発行のプロジェクト推進は、経営陣や他部署も巻き込んだ全社プロジェクトであったかと思います。工夫した点や、苦労した点についてお伺いさせてください。

加藤:

2023年人的資本レポート初号発行当初のプロジェクトチームは、CHROをトップに、東京海上ホールディングスの人事部が中心となり、東京海上日動の人事企画部からサポートを受けるという体制でスタートしました。その後、「経営戦略実現に向けた人事戦略ストーリー」の作成フェーズに入り、CFOや経営企画部のメンバーも合流しながら、人的資本レポートのストーリーとIRストーリーに齟齬が生じないよう慎重に検討していきました。

岡田:

2024年の人的資本レポート2号発行においては、ゼロからイチを生む初号時の生みの苦しみとは異なる難しさがあったように思います。初号を超えるレポートを出したいという想いと、2号に対するご期待に応えたいという想いを抱えながら、コンセプトや目玉コンテンツの検討に多くの時間を費やしました。検討の結果、2号発行については、「多様な事業・多様な人材」をテーマに据えて、国内外グループ各社から事例を集めることからはじめました。2号における大きなチャレンジは、「経営戦略と人事戦略連動の定量化」でした。非常に難しいテーマでしたが、HRGLにもサポートいただきながら、経営陣との議論を経て、最終的には「絶対的な解はない中で継続的に適切な指標を模索していくことを前提に、スターティングポイントとして定量化指標を設定する」という判断にて、公表が決まりました。

東京海上ホールディングス 岡田 絢美氏

―初号および2号発行において、最も注力されたことをお伺いさせてください。

加藤:

初号発行において、これまで社員向けに展開してきた人事施策やメッセージを、社外の関係者が理解できるように表現を変えていくことが非常に大変でした。これまでの多くの人事施策が社内に伝われば十分であったことに起因していると思いますが、社内では意味が通じても、社外の関係者には伝わらない表現が多くあり、初号レポート全80ページにおいて、それらを排除しながら、投資家やその他ステークホルダーに伝わるよう「てにをは」レベルまで突き詰めて何度も推敲いたしました。

岡田:

2号発行については、投資家や社員等、多方面にわたる本レポートのステークホルダーとのコミュニケーションに活用できるよう、開示レベルの更なる向上を目指しました。昨年度に発行された当社の統合レポート、サステナビリティレポートを読み込んだうえで、各レポートとの一貫性を持たせつつ、“恐れずに出していく”ことを前提に、当社の考え方や哲学をしっかり表現できているか、フィードバックに値する読み応えのある情報をしっかり示せているか、を自問自答しながら検討を重ねました。

加藤:

加えて、先ほど申し上げたように、2号発行においては、「経営戦略と人事戦略連動の定量化」がテーマであったため、人事部門としても経営戦略やIRの領域に足を踏み込むことになりました。会社が対外的に掲げている財務的なIRストーリーをベースとしつつ、人的資本の要素を盛り込むことで、そのストーリーの説得力を高めることが重要だと考えておりました。その為には単純に財務ストーリーと人的資本の関連性を語ることだけに留まらない難易度の高い開示が求められました。当然ですが、指標の検討に際しては人事部門としても会社が掲げる利益指標の持つ意味や、その特性などを深く理解する必要があり、社内外が納得するレベルの指標を開示するに至るまでには、最後の最後まで非常に苦労いたしました。とはいえ、定量化指標については今回開示したものが唯一無二の解とは考えてはおらず、継続的に改善を検討していくべきテーマであると考えます。

「開かれた人事」へのトランスフォーメーション

―過去にも、経営陣や他部署を巻き込んだプロジェクトはございましたでしょうか。

加藤:

先行事例は既にいくつかありました。例えば、サステナビリティ経営推進の中の1つのテーマである「人権の尊重」は、人事が所管し、経営企画部・法務コンプライアンス部が参加するサステナビリティ委員会の分科会にて、定期的に議論されています。サステナビリティ委員会はサステナビリティ経営の重要テーマに対して解決策等を議論する場ですが、今回の人的資本レポート発行プロジェクトは、当社を知っていただく為の1つの作品を全社で協力して作りあげていくというイベントであり、人事にとっては初めての経験になりました。人事施策を開示していくだけでなく、他部との積極的な連携を通して「開かれた人事」になる一つのきっかけになったと思います。岡田:

「開かれた人事」に向けて、今後の人的資本経営をどのように進めていくかについて、四半期に一度、経営陣が一堂に会するサステナビリティ委員会の中で、報告や議論をする機会を持つようにしています。当社は、人的資本委員会のような専門のコミッティを持たない為、サステナビリティ委員会の場を活用しながら、経営陣や他部署の皆様を仲間として巻き込んでいこうと考えております。委員会では経営陣から様々な意見をいただき、今後への期待を込めてくださっているという点でも非常に身が引き締まる思いです。

(左から)東京海上ホールディングス 加藤 敏洋氏、岡田 絢美氏

―今回の人的資本レポート発行プロジェクトにおいて、外部パートナーに期待していたことをお伺いさせてください。

岡田:

1つ目として、自己満足に陥らずに当社らしい人的資本レポートの発行に向けて、人的資本のトレンドや他社事例を踏まえた第三者からの的確なアドバイスを期待しておりました。2つ目としては、人的資本開示の専門家として、開示に足るレベルへの引き上げに向けてのフレームワークの提供や、ストーリー作りのサポート、データ選定時のアドバイス等を期待しておりました。最終的に HRGLにご依頼をした理由としては、3つあります。1つ目は、当社が以前からHRGLが提供するコーポレートガバナンスサーベイに参加しており、ガバナンスに関するナレッジや情報提供内容において、信頼のおける会社であると認識しておりました。2つ目は、当時、HRGLが多くの人的資本関連のセミナーや情報発信を積極的に行っており、個別説明会の機会も多く設けていただきました。当社にとって有益な情報をいただいており、協働していく中でも良い成果物を作っていける可能性が高いのではと考えたことが理由です。最後に、2023年当時、国内では人的資本レポート発行の前例がない中、既に200社近い企業との人的資本に関する個別対話を持たれており、他社状況も十分に踏まえたベンチマークの検討が可能であるだろうと考え、ご依頼をさせていただきました。

加藤:

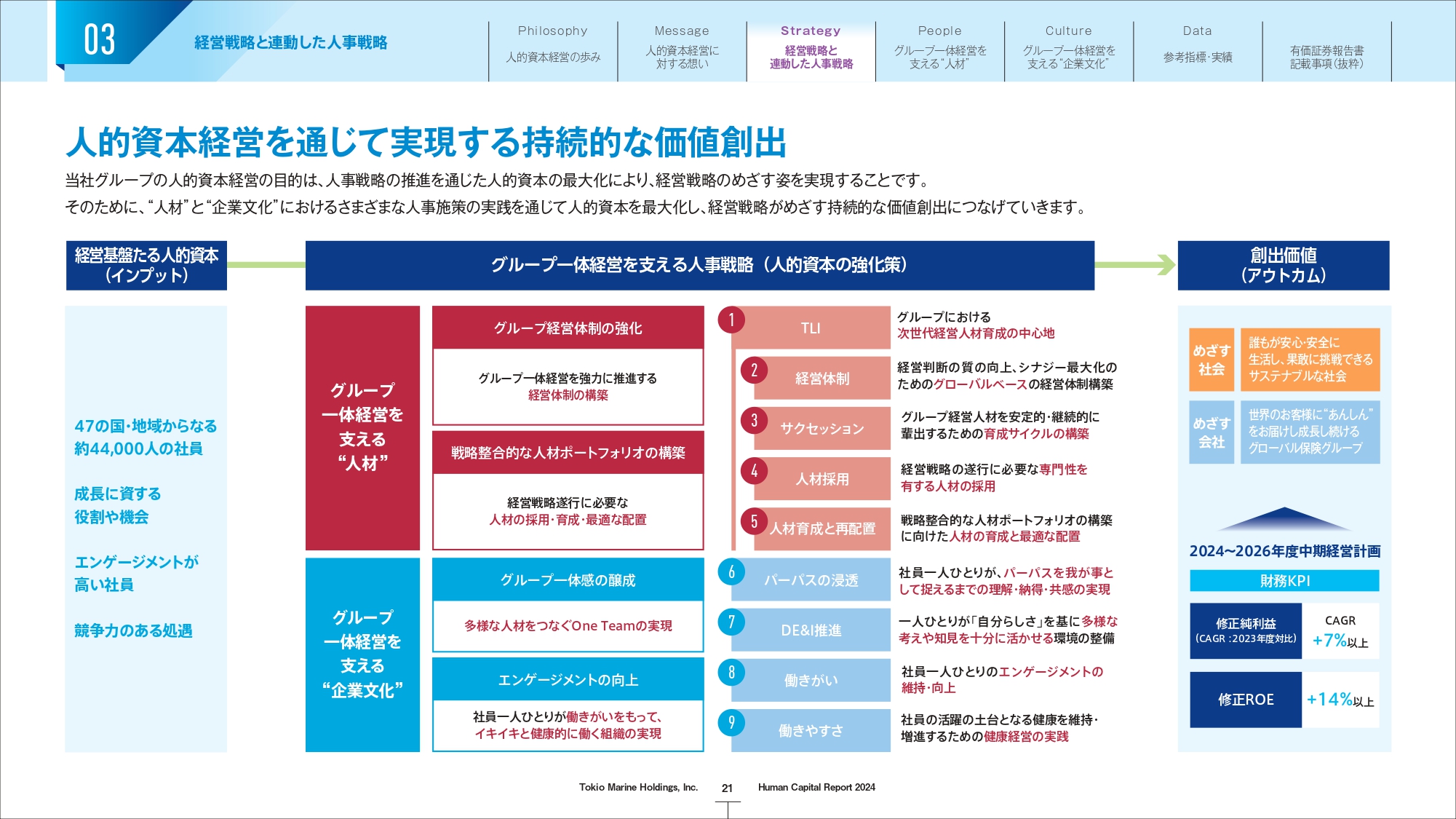

HRGLとご一緒することで、人事施策が初めて体系化され、そのあとの定量化に繋がった大きな一歩を踏み出すことができました。先ほど申し上げた通り、当社は多くの人事施策がある一方、そのストーリーはあまり整理されておらず、部門全体でバランスはとるものの、担当部署ごとに人事施策を実践していく状態でした。それを、第三者の立場でHRGLが入ることで、実運用にも役立つ体系化を行っていただきました。具体的には、「グループ一体経営を支える“人材”」と「グループ一体経営を支える“企業文化”」を強化していく為の9つの人事施策として、全体を整理していきました。このフレームは人事中期計画を検討する際にも活用され、さらには本フレームの中で人事中期計画を語ることで、全社での共通認識となりました。開示だけに留まらず、実運用上でも多く用いられています。

出典:東京海上ホールディングス Human Capital Report 2024より

加藤:

加えて、HRGLには、当社と同じ方向を向いて丁寧に寄り添っていただきました。決して意見を押しつけることなく一緒になって考えていただいたお陰で、最後まで完走できたと感じています。岡田:

2号発行に関しても、しっかり寄り添っていただきました。経営陣からのフィードバックを都度共有し、当社からのちょっとした疑問や相談にも丁寧に対応いただき、密に連携しながら進めることができました。今後HRGLに期待することの1つ目は、「経営戦略と人材戦略の連動を測る指標」の継続検討です。現状は、当社データ上の制約もあり理想通りの開示とはいえず、まだまだ道半ばであると認識しています。加えて2つ目は、2号のテーマが「グループの多様性」であった為、様々な会社の事例を盛り込んだ結果、少し総花的なレポートになってしまったという反省もあります。これも当社の有り様の一つだとは思っていますが、もし次号の発行が決定された際には、本当に伝えていくべきテーマは何かを改めて考え直し、目指すべきゴールを共に描いて、もう一段高いレベルの開示を検討していけたらと考えています。橋本:

弊社に対して温かいコメントいただき誠にありがとうございます。HRGLでは「社外の目でモニタリングを効かせる」という表現を用いていますが、人的資本可視化指針において「開示をすることで社外からフィードバックをもらい、更なる開示のアップデートを行っていく一連のサイクルを進めて行くのが望ましい」との記載があります。世の中の人的資本経営とその開示方法も、毎年進化しており、HRGLとしてもアカデミアとの共同研究や自社オピニオン発信を行いながら、世の中の最先端のトレンドを押さえ続けるつもりです。これまでの関係性も踏まえて、今後も引き続き様々なアドバイスをさせていただけたらと思います。日本全体を変える大きなうねりにしていきたい

―今回のプロジェクト全体を通して、HRGLと共にプロジェクトを推進していくことで、御社にとってどのような気づきや、ポジティブな変化がございましたでしょうか。

加藤:

人事を考える上での人事施策の大きなフレームができたことは極めて大きな一歩でした。初号発行後、人事部門の若手社員が、「レポートを常に机において擦り切れるほどに読んでおり、現在検討している施策が全体のどの位置にあるのか考える際に活用している」と言ってくれたのは本当に嬉しかったです。人事戦略を遂行する上で基本となる概念をたった1年で作り上げたというのは、HRGLとの協業の中で生まれたポジティブな変化であり、人事部にとってかなり大きなターニングポイントになったと思います。加藤:

加えて、人的資本レポート内で掲載していく人事施策KPIを決定する過程においても大きな変化がありました。当社には「KPI=目標」と捉える風土があったことも事実であり、一度KPIを掲げてしまうと、手段であるはずのKPIが目的化してしまう恐れもございました。定性的な人事業務をKPI化していく難しさもあり、人事部門内からKPI提示への懸念の声もございました。それでもHRGLの協力を得ながら、人事部門各署のキーパーソンを1人ずつ訪問し、「人的資本と財務との繋がりを示す為には、人事業務をKPIで示すことが重要であり、人事としても今後、各施策の透明度を高めていかなければいけない」と理解を得るための対話を続けました。その結果、今ではKPIを積極的に検討し提示してくれる部署も出てきました。KPIとして外に開示していくことで業務を高度化していくという流れが確立しつつあり、この動きは当社人事部門にとってかなり大きな進歩であったと感じています。

岡田:

私は、社内での反響の声を多く聞く事ができました。私はキャリア入社で、他の中途入社の方と話す機会が多くありますが、「当社への入社を検討する際に、人的資本レポートを読みました」とお話してくださる方も多く、改めて自身の中に良い緊張感が生まれています。ただ、レポートの内容が自慢話にならないよう、現状の課題を示したうえで今後更に質の高いレポートになるよう検討していきたいと考えています。―HRGLとしては、東京海上ホールディングス様の人的資本レポート発行に2度も伴走する機会をいただきました。同社が人的資本経営およびその開示の先進企業である理由はどこにあると思いますか。

橋本:

やはり、保険は“People’s Business”であるという考えのもと、東京海上ホールディングス様にとっては、従来から人事戦略が経営戦略・事業戦略に近いところにあった為、非常にスムーズに人的資本開示のスタートを切ることができたのだと思います。東京海上ホールディングス様とコミュニケーションを取り始めたのは2022年6月と、人材版伊藤レポート2.0公表と同時期でしたが、その取組みスピードの所以になっていると考えます。余談ですが、人材版伊藤レポート発行により、事業会社、コンサルティング会社双方にパラダイムシフトが起こりました。事業会社の人事部門の皆様は、一般的に人事制度の運用管理を行うことが中心でしたが、企業価値向上や経営戦略を実現させる為には人事として何ができるかという戦略的思考での業務遂行が求められるようになりました。コンサルタントも同様に、人事領域に閉じずに、経営全体から企業価値を高めるためにクライアントに何ができるかという高い視座が不可欠となっています。

HRガバナンス・リーダーズ 橋本 謙太郎

岡村:

私は、経営陣および、人的資本レポートに携わった担当の皆様の人的資本経営に対する熱量そのものが、東京海上ホールディングス様ならではの強さであり、他社との大きな違いであるように思います。経営陣の中で「人が最大の資産である」という想いと、「人的資本開示をゴールとして捉えるのではなく、自社の経営を更に良くしていく為のきっかけにする」という考えが共有されていた為、人的資本経営全体を俯瞰しながらレポート発行を進めることができました。コンサルタントとして非常にワクワクしながら伴走させていただいたことをとても嬉しく思います。プロジェクト担当の皆様と私たちの間でも「人的資本レポートの発行は東京海上ホールディングス様の企業価値向上のみならず、社会全体によいインパクトを与える」との想いを共有できたことで、よい共創、よいスパイラルが生み出されたように思います。外部コンサルタントだからこそ気づくことができる「東京海上ホールディングス”らしさ”」や「人的資本経営への“姿勢”」を伝え切ることを意識してプロジェクト運営を行っておりました。

HRガバナンス・リーダーズ 岡村 佑太

―最後に加藤様、岡田様にお伺いいたします。御社は、人的資本レポートを作成後も、積極的にステークホルダーとの対話を続けアップグレードをしておられると思います。形だけに終わらない本気で取り組む経営姿勢が、マーケットからの高い評価へと繋がっているものと思われますが、今後の人的資本経営推進における展望をお聞かせください。

岡田:

現時点では次号の発行についてはまだ何も決まっておりません。今年度はグループ人事中計の初年度でもあり、各種テーマを取り扱う必要がある為、発行頻度や形式、内容等について社内での十分な議論が必要であると考えています。今後もサステナビリティ委員会のアジェンダの一つとして、人事部門に限った検討に閉じず、多くの方を巻き込みながら、全社で検討を進めていきたいと考えております。加藤:

我々は、この度の開示によって人事部門を取り巻く環境が変化していく様を、身をもって体感してまいりました。人材版伊藤レポートにあるスパイラルというのは、まず社内から起こしていくことによって初めて、社外に展開していくことができると考えます。これまでは他社に先駆けての人的資本レポート発行に対して好意的なお声を多くいただきましたが、これからは人事戦略の中身について社外から多くのフィードバックをいただき、それを基に社内論議を続けていくことが大切だと考えます。また、我々が悩み、もがきながらも改善に取り組む姿を、レポートを通じて見せ続けることが、人的資本開示に関して同じ悩みを抱えている企業様の背中を押すことになればとても嬉しいです。当社としましては、人的資本の開示に積極的な企業様のみならず、悩み、躊躇している企業様とも意見交換の機会を増やし、切磋琢磨していきながら人的資本経営の推進、さらにはより良い社会の実現に向けて貢献していきたいと考えています。―本日は大変お忙しい中、貴重なお話を聞かせていただき、ありがとうございました。